从“单点供给”到“全域触达” 牟平区工人文化宫以“1+4+14+X”格局激活职工服务新动能

一、案例概述

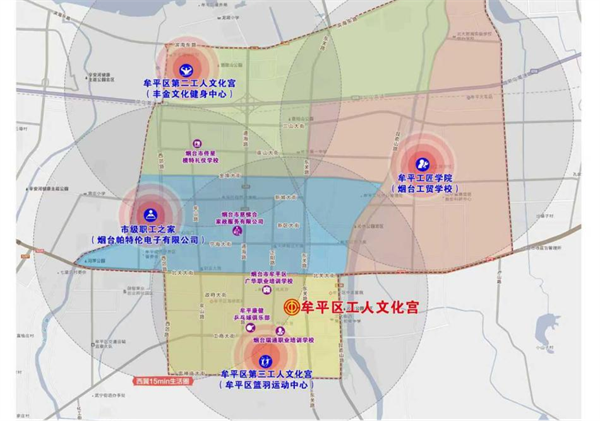

牟平区工人文化宫聚焦传统阵地时空限制痛点,创新构建“1+4+14+X”立体化运营格局,以1个核心枢纽为引领、4大分支阵地为支撑、14个镇街末梢为延伸、X类社会资源为补充,实现职工服务从“单点供给”到“全域触达”的转型。该体系通过资源整合、功能下沉和数字赋能,年均开展文体、培训、维权等活动超200场,年均服务职工超3万人次,构建起“15分钟职工服务圈”,有效提升了服务覆盖面和职工满意度。

二、针对问题

▲服务覆盖有局限:传统工人文化宫仅依赖单一主阵地,难以覆盖乡镇偏远区域及不同群体,职工“跑路远、享服务难”问题突出。

▲服务供给较单一:侧重基础文化体育活动,技能培训、个性服务、权益保障等供给不足,无法满足职工多元化需求。

▲资源整合效率低:自身资源有限,与部门、企业、机构联动少,存在“单打独斗”困境,服务可持续性弱。

三、主要做法

(一)科学布局,破解服务阵地覆盖不足。

▲深入调研:组建专项调研团队,深入14个镇街、重点企业、园区商圈,从“职工聚集密度、服务需求类型、现有阵地基础”三个维度开展摸排,进一步明确三类核心需求区域。

▲精准定位:城区核心区:聚焦城区职工“文化+运动”高频需求,拓展职工服务阵地的覆盖范围;乡镇偏远区:侧重辖区企业职工、农民工等群体的“基础权益保障+创业就业培训”现实需求,持续推动服务下沉;企业园区:突出企业职工“技能提升+工作生活衔接”刚性需求,嵌入配套服务。

▲分类布局:1个核心枢纽“强辐射”:以牟平区工人文化宫为主阵地,配备健身运动区、职工法律服务站、职工心理健康服务室等核心功能区,打造服务“主引擎”,辐射城区及周边3公里职工;4大分支阵地“补空白”:按“南北动静互补+东西育享并进”定位,精准填补城区服务盲区——北线(第二工人文化宫)主打文化演出、康养健身等“静享服务”,南线(第三工人文化宫)聚焦体育赛事、团队建设等“动感体验”,东线(牟平工匠学院)侧重技能培训、劳动竞赛等“成长赋能”,西线(企业职工之家)强化休闲阅读、母婴关爱等“生活配套”,覆盖城区不同区域及企业职工多元需求;14个镇街末梢“接地气”:在14个镇街建立“职工服务分站”,依托镇街现有阵地,配套简易活动空间与服务窗口,推动核心阵地服务“下沉到镇、延伸到村”,解决偏远职工“跑路远”问题。

(二)多元服务,破解服务供给单一。

▲基础服务保底线:坚守公益性,做实“文化惠民”与“权益保障”两大基础服务——年均开展“文艺进社区”“文艺助老”活动50余场,服务职工超2万人次;设立公益服务驿站,近三年提供心理疏导1200余人次、法律援助80余件、帮扶困难职工家庭300余户,筑牢职工“暖心防线”。

▲特色服务强供给:针对不同群体需求推出定制服务——面向职场职工开设“公益乐学”课程(形体、摄影等13类),年均培训4000余人次;面向技能提升需求职工,通过“牟平工匠学院”开展就业创业培训、劳动竞赛32场,服务1500余人次;面向健身需求职工,推出“晚间课程”“私人教练”等个性化项目,满足差异化需求。

▲延伸服务拓场景:链接“X”类社会资源,引入艺术学校、培训机构的特色课程(瑜伽、舞蹈等),同时开设家政服务、育婴员、养老护理员等热门职业培训,覆盖职工“业余生活+职业转型”全场景,让服务更贴职工需求。

(三)多维协同,破解资源整合率低

▲部门联动聚合力:与20余家区直部门、镇街结成“服务伙伴”,借势借力扩大覆盖。联合文旅部门开展文化惠民活动;联合人社部门推进技能培训;联合司法部门提供法律援助;联合镇街总工会开展各类特色技能竞赛、文化上门服务活动,年均联动开展“送服务进基层”活动超百场。

▲社会参与补短板:整合高校专家、文艺团体资源,组建30余人“导师天团”;联动6个文艺协会、5家传媒公司成立志愿服务队,为职工提供专业文化、培训服务,解决自身专业力量不足问题。

▲市场运营激活力:探索“服务有偿不逐利”模式,公开招标引入第三方专业机构运营健身、培训等项目,建立“事前需求调研+事中监管协调+事后评估优化”闭环管理;推出“惠民会员卡”(工会会员享60%优惠、非会员享40%优惠),已办理1423张,市场化收入47万元,实现日常运营自给自足,为公益服务提供资金支撑。

四、经验启示

▲科学规划布局是前提:必须精准识别职工需求,深入调研、分类建设、分层布局,实现服务网络全域覆盖。

▲服务多元精准是关键:需突破单一文体服务模式,构建满足职工全维度需求的综合服务体系。

▲协同整合资源是保障:应建立多跨协同机制,充分激活内外资源,实现可持续的高效运营。

视频点播

视频点播